为什么物业做了这么多,你还是不愿意付物业费

编辑:1号社区 时间:2017-03-30 13:43

有人就会有住宅,有住宅就会有集合,有集合就会有共享,有共享就会有共担,有共担就会有纠纷,有纠纷就会需要解决机制来达成共识。

独立的住宅费用过于高昂,在中国甚至连独栋别墅大多都是以别墅小区的面貌出现,因为独立聘用安保、清洁、绿化、建筑维护并且接入水电煤网等费用实在太高,所以出现了住宅楼宇/小区以及相应的物业管理服务。

用户之间达成共识,是需要成本的:

该以什么价格聘用安保秩序服务,聘用多少人?100人够不够,少1个人行不行?为什么以人数来计价,而不是制定某一种SLA(Service Level Agreement)?

清洁服务为什么要早上七点完成,那批赶着上班的居民出门时虽然看到了赏心悦目的环境,但高峰过后留下的瑕疵,不上班的家属能不能要求清洁工再扫一次?为什么垃圾桶要放在我家门口,为什么不是你家门口?住在北边的人不喜欢这里的绿化维护,要求把绿化服务公司换掉,南面的人不答应,听谁的?

你对小区里所有相关服务的感知其实是盲人摸象,住A栋3层的人可能一辈子都不会去B栋15层看看,周一早上八点就出去上班的人,可能永远都不知道小区里10点钟都发生了什么,你的感受都是局部的,为什么要为整体买单?

以上所有种种,都需要通过一系列的沟通和协议来达成,社会需要一种较有效率的解决方案来达成共识。

经过实践,“物业公司”是众多解决方案中相对更有效率的一种方案:一方面他通过与所有业主沟通并签订协议,形成服务标准和管理约束;另一方面他协调维修、绿化、保洁、安全等专业人士或者外包商,并合理配置资源以达成业主方之所托。由于其自身的趋利性,他会让整个过程更有效率,以达成自身盈利。

但问题又来了,由于物业公司拥有极大的信息不对称优势,用户和物业公司之间持续达成共识,就真的更容易了吗?

你花了5块钱物业费,享受到的服务真的是5块吗?物业公司怎么证明自己不是藏了2块?

电梯说是钢丝磨损超过10%就要换,12%时候才换你知不知道?6%的时候换你介不介意,工程款里拿点回扣会不会被你抓到?

这个小区有100个人工在服务,我少2个就至少是净利润增加10万元,你会不会发现?你如果发现不了,我再少2个呢?

把所有账单公布给你,把每个动作都拍视频下来上传到网上?所有工作都布下天罗地网,随时随地都可以被监督?这就够了吗?这得花多少钱?

规范的物业公司如何自证清白,自证清白的成本有多大?你今天怀疑这家物业公司不好,想换另外一家,是不是你想换就能换?换的条件是什么,物业费要不要涨,邻居们是不是和你一样的观点?换了就一定好么?万一又碰到一个李鬼怎么办?怪不得有人说,小区里涨一次物业费,或者换一家物业公司,不比组织一次美国总统大选更轻松。

以上所有种种,搞定物业与业主之间的矛盾,我觉得从三个方面去切入是比较可行的。

1. 提高沟通效率

集合住宅给人带来的烦恼之一,就是垂直空间。垂直空间很麻烦,因为社区是水平的,不是垂直的。水平带来个体之间更丰富的接触机会,比如你和同一楼层的同事天天碰到会很熟悉,和楼上的同事就会差一些;垂直造成了生活空间的割裂,一年碰不到几次,偶尔在电梯碰到还犯尴尬病般地盯着框架广告研究个不停——这是大多数小区需要设计公共空间的原因,广场、小院,促进人与人交流。

但这远远不够。由于隔阂,导致邻里纠纷往往演变成谩骂;移动互联网可以解决这个问题,把垂直空间割裂的人际接触通过虚拟空间扁平化。微信是选择之一,但远远不够,因为一旦涉及正式问题的解决,你需要证明自己是业主,而且楼上人家的意见也不是通过“查找附近的人”来解决的。深圳零壹在这方面走得很超前,通过硬件接入小区,业主只有通过在物业审核身份才能够使用相关安防硬件产品,解决了认证的最基础的问题。

2. 加强信息对称

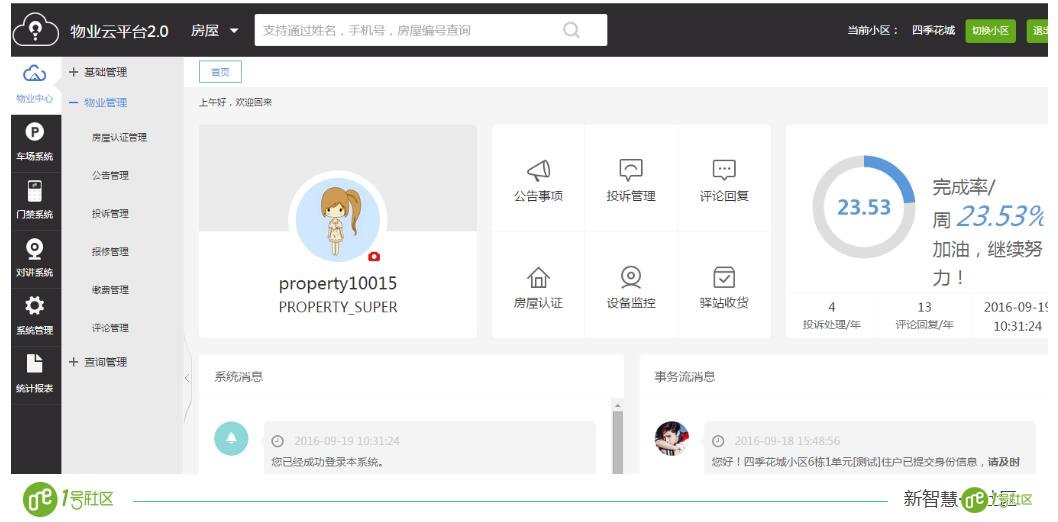

如果都不知道你卖什么,怎么给你付钱定价?但在以前,信息对称的成本非常高。今天给操作人员提供的后台系统与硬件,针对服务业务、公共收入甚至一个设备维修保养的所有步骤,提供规范引导并电子打卡,然后业主可以在用户端看到记录,不再是盲人摸象,这样更容易在业主和物业公司之间达成共识。

这也是目前智慧社区应该做的,就是打破信息隔阂,让物业的通知通告、惠民活动、维保报修等日常事务,通过互联网打通起来,现在微信公众号之类的有,但实际上还是需要专业的

企业去做这件事的,这也是未来智慧社区智慧物业要走的路。

3. 优化协议方式

这里有一系列的协议方式,比如物业合同、外包合同、增值服务的合同等,无论是金额、时间、范围,都可以被重构。这个环节不赘述,但可以补充一点,当协议签署时面对大量的数据信用积累作为参考,这个环节是可以被加速的。

最后,我相信随着“物业+互联网”的深入渗透,信息的公开透明,会真正意义上的实现业主理解物业,物业服务业主的和谐生态。

相关阅读:

- 南昌合伙人钟宜俊:“执行力+创造力,合伙人的内在驱动力”2020-07-23

- 5G时代,推出智慧社区五大场景应用方案2020-07-21

- 行业大洗牌?科技赋能才是中小物业实现转型的出路2020-07-10

- 智慧社区这个定义较为广泛性,是否每个小区都适合?2020-07-08

- 智慧社区整体解决方案从三方面提升物业费收缴率2020-07-03